책으로 술을 배웠다.

10대 시절 레마르크의 개선문을 읽으며 나중에 술집을 드나들 나아가 되면 칼바도스를 마셔야겠다고 다짐했고 루쉰 소설에 등장하는 쿵이지(공을기)에서 마시는 황주의 맛을 상상하곤 했다. 헤밍웨이가 모히또를 사랑했다는 것을 듣고 그 칵테일을 동경했으며, 고흐를 중독에 빠지게 한 압생트에 강한 호기심을 느꼈다. 실제로는 대학에 들어간 후 술값이 헐한 학사주점에서 새벽까지 마신다음 길바닥에 게워내며 술을 배웠지만 (더 어릴 때 이런저런 계기로 살짝 맛을 본건 모른 척하기로 하자) 난 어쩌면 그보다 훨씬 전에 책으로 술을 배웠다고 믿는다.

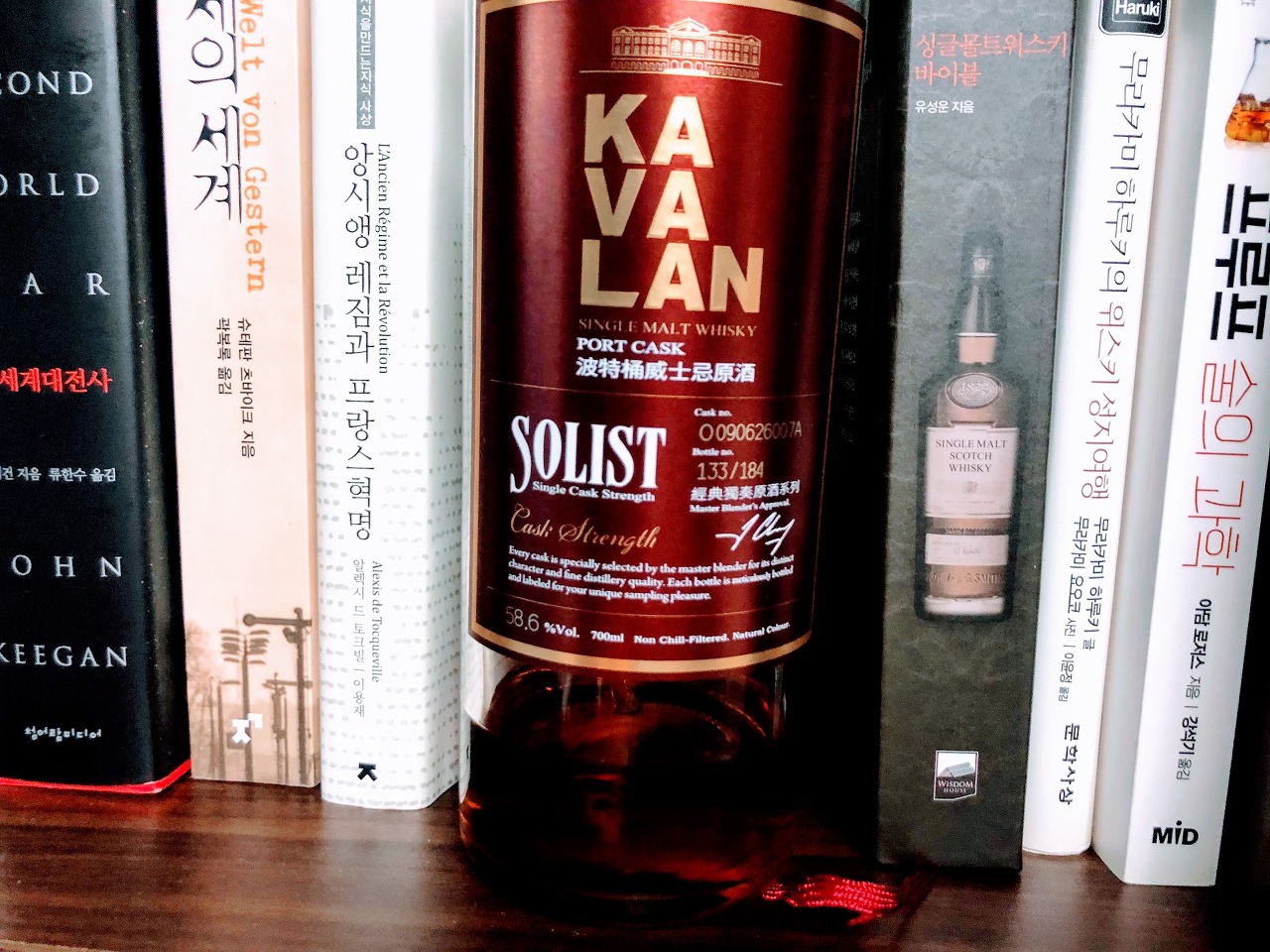

어릴 적에 비하여 술자리도 많이 줄었고 장시간 앉아 마실 체력도 이제는 없다. 대신 잘해야 한 달에 한번 혼자, 때로는 몇 명의 지인들과 함께 독한 증류주를 조금 마시거나, 와인 한두 병을 나눠 마시는 게 전부다. 술자리에서 떠들썩함이 줄어든 만큼 술에 집중하는 시간이 늘었다. 와인은 물론이고 위스키나 중국의 증류주인 백주(바이 지우)도 술마다 제각각 고유의 향과 맛을 가지고 있음을 알게 되었다. 효모가 만든 알코올과, 알코올을 만들고 남긴 부산물, 그리고 숙성의 세계를 탐미하게 된 것이다.

어떤 원리로 술이 만들어지나? 오직 효모만이 술을 만들 수 있나? 효모는 단일 개체인가? 아니면 여러 종류인가? 여러 종류라면 어떤 효모를 쓰는가? 왜 술마다 도수가 다른가? 증류는 왜 하는가? 발효주나 리큐르뿐 아니라 별다른 첨가물도 없는 증류주도 왜 술마다 각기 고유한 향과 풍미가 이렇게 차이나 날까?.. 술에 대하여 책으로 배워야 할 것이 아직 많이 남아있다. 나는 효모부터 시작하여 술을 다시 배우는 중이다.

효모는 당을 먹고 술을 만든다.

효모는 당을 먹고 부산물로 이산화탄소와 알콜을 내놓는다. 인류는 아주 오래전부터 특정한 조건에서 밀가루가 부풀거나 과일이 술로 변한다는 것을 알고 있었고 이를 활용하여 문명을 만들어갈 수 있었다. 파스퇴르에 의하여 효모의 존재가 밝혀지고, 수많은 효모 중에서 특정한 성질 (빵을 잘 부풀게 한다거나, 높은 도수의 알코올을 만들 수 있는 등)에 따라 선택하고 관리하게 된 것은 최근의 일이다.

효모가 먹을 수 있는 당은 한정되어 있다. 당은 결합 구조에 따라 여러 종류로 나눌 수 있는데 과일에 주로 들어간 포도당이나 과당 같은 단당류, 또는 설탕 같이 당입자 두 개가 결합되어 있는 이당류를 먹고 알코올을 만들 수 있다. 포도에는 과당과 포도당이 풍부하게 들어가 있는 데다 껍질에는 효모가 붙어있어 술을 만들기 최적의 재료가 되었다. 아마도 자연 상태에서도 쉽게 술이 만들어졌을 것이다. 꿀이나 사과 같은 과일도 효모가 붙으면 쉽게 술로 변하기 때문에 술로 만들기 쉬웠다. 그래서 와인이나 미드(벌꿀 술)는 다른 술보다 더 오랜 역사를 가지고 있다.

곡물에서 술을 만들다 - 효모에게 다당류를 먹일 방법을 찾다.

시럽이나 엿은 옥수수나 쌀과같은 곡물로 만든다. 곡물에 당이 들어있기 때문에 가능한 일이다. 하지만 곡물의 당은 입자 여러 개가 견고하게 구조를 만들고 있는 형태(다당류)인데, 효모는 이러한 다당류를 바로 먹을 수 없다. 보리로 맥주나 위스키를 만들고 쌀로 술을 빚게 되었다는 것은 인류가 다당류를 효모가 먹을 수 있는 단당류로 분해하는 방법을 알아냈음을 의미한다.

우리는 감자나 밥을 씹다보면 은은한 단맛을 느낀다. 이는 입 속에 있는 어떤 효소가 견고하게 결합된 전분을 단당류로 분해해 주기 때문이다. 대부분 동물의 침에는 아밀레아스(아밀라아제)라는 효소가 들어있는데, 이것이 다당류를 분해하는 일을 한다. 초기 특정한 문화권에서는 곡식을 입으로 씹어 항아리에 뱉은 것을 술로 만들었다고 한다. 침 속의 아밀레아스로 곡물의 당을 분해하여 효모에게 먹인 것이다.

씨앗은 식물이 풀이나 나무로 자라기 위하여 싹을 틔우는 생명력을 가지고 있다. 그 생명의 원천은 당이며, 씨앗내 풍부하게 존재하는 녹말을 분해하여 당분을 만들고, 이 당분을 이용하여 싹을 틔운다. 씨앗에도 아밀레아스(아밀레어아제)가 들어있기 때문이다. 평소에도 씨앗 내 존재하다가 싹이 틀 무렵에는 더 많아진다.

위스키의 원료가 되는 맥아는 보리의 싹이다. 보리에 싹을 틔워 아밀레아스를 활성화한 후, 그 싹이 당을 다 먹어치우기 전에 건조한 다음에 효모의 먹이로 사용한다. 동양에서는 누룩곰팡이를 주로 사용한다. 누룩 역시 전분이 가진 다당류를 분해하여 효모가 먹을 수 있도록 해준다. 이렇게 곡물에서 단당류를 추출할 수 있게 되며 인류는 다양한 술을 만들 수 있게 됐다.

잠깐, 그럼 빵은 어떻게 만들어 지는거지?

밀가루를 반죽하면 글루텐이라는 그물망이 만들어지고, 효모가 당을 먹고 만든 이산화탄소를 가두어 부풀게 된다. 이후 오븐에 빵을 구우면 전분이 굳어지며 부풀린 구조물의 형태를 유지한다. 이것이 빵을 만드는 기본 원리다. 효모는 술뿐 아니라 빵을 만드는데도 이용된다.

앞서 곡물에 들어간 다당류는 효모가 바로 먹을 수 없다고 했다. 그런데 밀가루에 들어간 효모(이스트)는 어떻게 빵을 만드는 것일까? 효모에 대해 공부하다 보니 이것이 참 궁금했는데 음식과 요리, 그리고 브레드, 그리고 술에 대한 책을 찾아보며 답을 찾을 수 있었다. 첫째, 밀가루에도 소량의 포도당 같은 단당류가 존재한다. 술을 만들 만큼은 아니어도 빵을 부풀릴 수 있을 만큼은 충분하다. 둘째, 보리와 마찬가지로 밀도 아밀레아스가 들어있다. 밀가루 제분 과정에서 싹이 난 밀이 들어갔다면 아밀레아스가 더 많이 들어갈 것이다. 아밀레아스가 너무 많이 들어가 있으면 밀가루의 품질이 나빠지나, 너무 부족하면 제빵 능력에 영향을 미치기 때문에 밀가루 제조 과정에서 아밀레아스를 추가하기도 한다. 이러한 아밀레아스는 제분 과정에서 깨진 ‘손상전분’을 우선 분해하여 효모의 먹이를 만들어준다. 셋째, 필요하면 설탕물 등으로 효모의 먹이를 주어 효모가 활성화할 수 있도록 돕는다. 제빵 과정 초기 이스트를 설탕물에 녹이는 행위는 빵을 달게 하기 위함이 아니라 효모를 키우려는 목적이다.

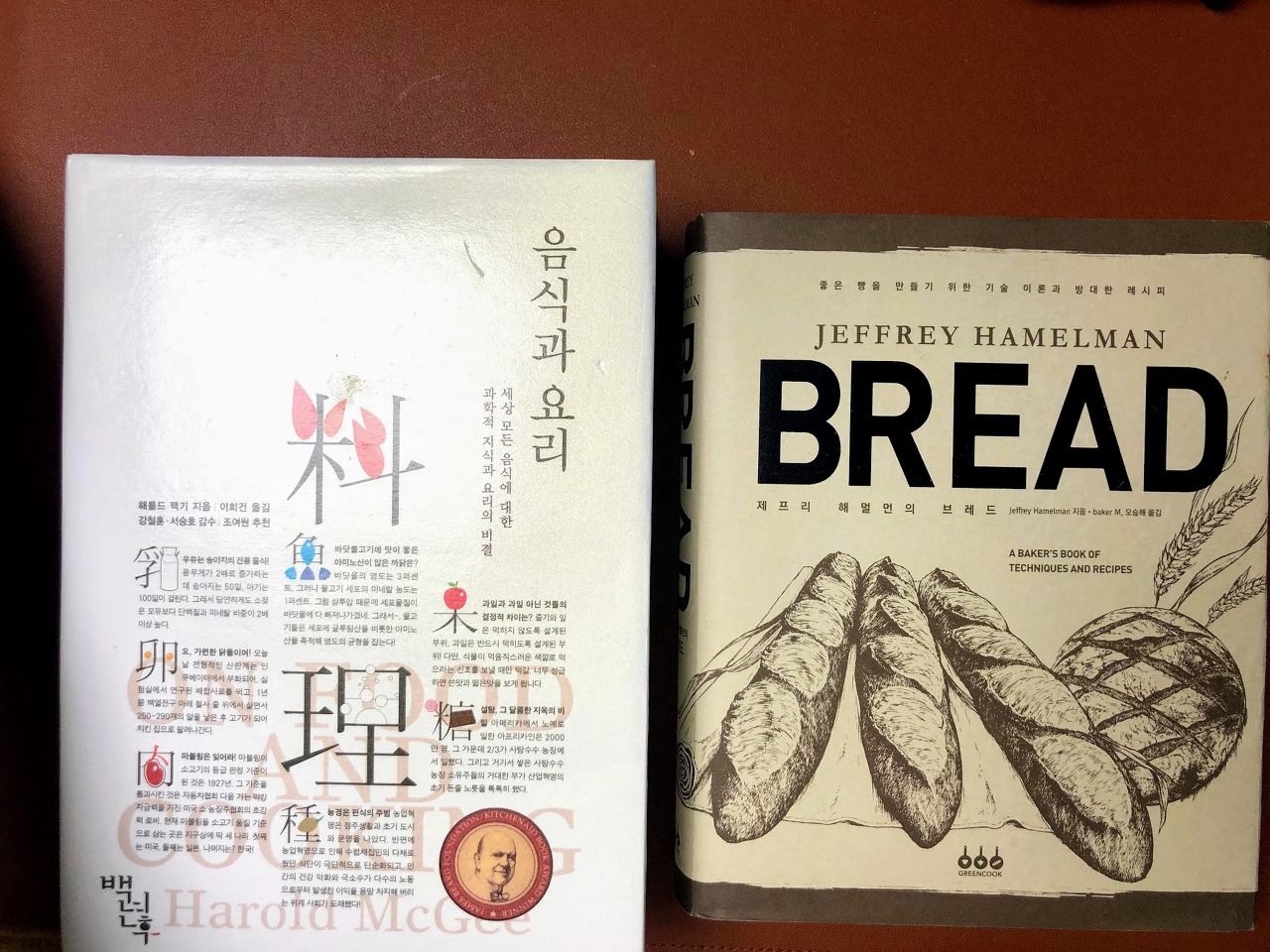

빵에 대한 궁금증은 해롤드 멕기의 음식과 요리, 제프리 해멀먼의 브레드 같은 요리책에서 해결했다. 이 책들은 요리책의 고전으로 역시 내가 좋아하는 책으로 조만간 소개할 생각이다.

증류와 숙성

효모가 낼 수 있는 알코올 도수는 20%를 넘기 힘들다. 이마저도 알콜에 강한 효모를 선택할 수 있게 된 이후에 가능한 도수다. 효모는 부산물로 알콜을 만들어 내지만 알콜 도수가 강해지면 자신이 만든 알코올 때문에 살 수 없게 되기 때문이다.

인류는 물보다 알코올이 먼저 끓는다는 것을 발견했다. 그리고 끓는점 차이를 이용하여 알코올을 정제할 수 있는 증류기를 만들었다. 와인을 증류한 오드비, 스칸디나비아의 아콰 비타이는 스코틀랜드로 넘어가 우식베하가 되었고 이것이 위스키의 어원이 된다. 부르는 말은 각자 달라도 그 뜻은 모두 ‘생명의 물’ 흑사병이 돌던 시기 유럽에서 의사들이 할 수 있는 일은 각종 허브를 첨가한 증류주를 처방하는 것 밖에 할 수 없었다. 어쩌면 생명에 대한 염원을 담아..

발효주인 와인이 숙성을 하듯, 고순도 알코올인 증류주도 숙성을 통하여 전혀 다른 술로 변한다. 증류의 산출물 대부분은 아무것도 살 수 없을 만큼 독한 알코올이며, 그 외에는 아주 소량의 부산물만 남게 된다. 그 미량의 부산물과 오크통, 그리고 1-20년 이상의 오랜 시간을 거치며 위스키를 만들어낸다. 참으로 신비스러운 일이 아닐 수 없다.

'책 이야기' 카테고리의 다른 글

| 반지의 제왕 (북이십일판) - 추천과 실망 그 사이 (0) | 2021.03.03 |

|---|---|

| 책으로 배우는 술 이야기 (2) - 술에 대한 책 소개 (0) | 2021.01.19 |

| 정통 이탈리아 요리의 정수 - 마르첼라 하잔 (0) | 2021.01.15 |

| 중국을 이해하는데 유용한 책 모음 (4) - 소설, 그리고 앞으로 읽을 책 들 (0) | 2021.01.13 |

| 중국을 이해하는데 유용한 책 모음 (3) - 문화사로 보는 중국 (0) | 2021.01.12 |

댓글